"Fantôme vagissant, on ne sait d'où venu,

Qui caresse l'oreille et cependant l'effraie."- Charles Baudelaire, La voix

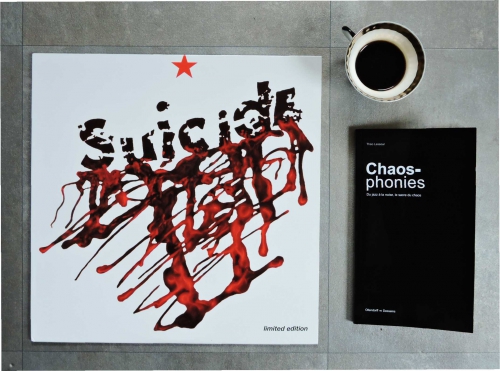

Je ne me souviens pas quand j'ai découvert Suicide et pourtant cela aurait dû être un choc et laisser une trace ?!? mais Walter Benjamin disait que le souvenir n'est jamais la bonne clé pour mettre la main sur le passé dans sa version durable et j'en déduis donc que j'ai dû perdre la clé de ce moment-là, du moment Suicide.

Je me souviens bien des tonnes d'anecdotes entendues sur cet album datant de 1977, de leurs tournées chaotiques et de la violence envers ce groupe qui n'utilisait ni guitares ni batterie, et surtout l'histoire drôle mais effrayante de ce concert à Glasgow, en 1978, où le groupe ouvrant pour The Clash, a vu une hache lancée par quelqu'un dans le public passer à quelques centimètres du visage d'Alan Vega, le chanteur - Suicide était plus punk que les punks, c'est sûr.

Je me souviens aussi d'un concert du belge Dirk Ivens avec son projet Dive, dans les années 90, reprenant Ghost Rider, et puis je me souviens aussi de Pascal Gravat et son projet Mars, lors d'un concert organisé par Alex et moi-même, en 2010 à l'Usine, reprenant lui aussi Ghost Rider, et de la tension et de l'attention que cela suscite dans le public aujourd'hui encore, même si mes titres favoris de Suicide sont le plus souvent les plus musicaux - comme Dream Baby Dream ou Surrender - bien que le plus fascinant de tous reste à mon avis Frankie Teardrop, murder-ballad synthétique de dix minutes avec son fameux cri...

Frankie Teardrop

Twenty year old Frankie

He's married he's got a kid

And he's working in a factory

He's working from seven to five

He's just trying to survive

Well lets hear it for Frankie

Frankie Frankie

Well Frankie can't make it

'Cause things are just too hard

Frankie can't make enough money

Frankie can't buy enough food

And Frankie's getting evicted

Oh let's hear it for Frankie

Oh Frankie Frankie

Oh Frankie Frankie

Frankie is so desperate

He's gonna kill his wife and kids

Frankie's gonna kill his kid

Frankie picked up a gun

Pointed at the six month old in the crib

Oh Frankie

Frankie looked at his wife

Shot her

"Oh what have I done?"

Let's hear it for Frankie

Frankie Teardrop

Frankie put the gun to his head

Frankie's dead

Frankie's lying in hell

We're all Frankies

We're all lying in hell

https://www.youtube.com/watch?v=8_dXp0eF8s0

Nietzsche disait que "la musique a trop longtemps rêvé ; nous voulons devenir des rêveurs éveillés et conscients" et c'est ces mêmes rêveurs éveillés dont parle Théo Lessour (notez bien son nom) dans ce fabuleux essai intitulé Chaos-phonies - Du jazz à la noise, le sacre du chaos. Ce même chaos que Karl Kraus voulait rétablir au début du XXème siècle, alors que Karl Tieg, lui, voulait carrément "liquider l'art". Les avant-gardes vont vomir le chaos, Russolo en tête, pour aboutir à diverses tendances d'appréhender le bruit dans la musique - jusqu'à devenir de l'a-musique. On s'intéressera bien sûr à la révolution rock avec trois grandes dates et trois groupes / artistes majeurs, à savoir Bob Dylan en 1965 qui se met à dos ces fans en électrifiant sa musique, les Beatles en 1966 avec l'excellent album charnière qu'est Revolver, véritable concentré de technologie et d'expérimentation en studio, et, en 1967, Hendrix qui noie l'hymne américain dans un bain électrique. Mais si le rock donne l'illusion de liberté, par son bruit, ses fringues et ses postures sexuelles, il n'est au final qu'un produit d'appel aliénant de l'industrie culturelle à l'image d'un consumérisme effréné, pour reprendre les mots d'Adorno (qui disait à peu près la même chose déjà au sujet du jazz). Heureusement, et c'est là que cela nous intéresse au plus haut point : vient l'album White Light White Heat du Velvet Underground, puis le punk, et, surtout, l'arrivée de groupes plus punks que les punks, comme Throbbing Gristle, Einstürzende Neubauten, Sonic Youth, les Swans, Suicide, Coil, DAF, etc. On entre en terrain hostile. C'est un art qui dénie la culture, ou du moins, comme l'explique merveilleusement Théo Lessour, la renaturalise pour permettre à l'hybridation des genres de ne pas devenir asséchante. Mais c'est un art aujourd'hui qui tombe dans cette rétromania dont Simon Reynolds démontre les limites dans son excellent essai du même nom ; mais pour revenir à l'essai de Théo Lessour, disons simplement qu'il est original, drôle, intelligent, savant et restera - c'est tout le mal qu'on lui souhaite - une référence du genre tant il me paraît exceptionnel. C'est dit.

Extrait de Chaos-phonies - Du jazz à la noise, le sacre du chaos, de Théo Lessour (publié par les éditions Ollendorf & Desseins) :

"En 1978, sur le fameux Frankie Teardrop (l'histoire d'un ouvrier à la chaîne qui ne peut pas joindre les deux bouts et assassine sa famille avant de se suicider), les new-yorkais de Suicide ajoutent à l'arsenal maintenant banal du mal canto (ici particulièrement agité, proche d'un parler-crier) le hurlement le plus flippant jamais enregistré de mémoire d'homme, répété ad nauseam pendant les 5 dernières minutes d'un morceau statique aux limites du supportable (il en dure dix). A-musique par excellence : l'inarticulé total du hurlement sur la musique la moins modulée imaginable, la réduction au néant de la modulation. C'est une chanson sans notes. Sans instruments : un rythme "cardiaque", le timbre du synthé réduit à une sorte d'absence, un bourdonnement comme un frigo. Et puis c'est tout, quelques effets d'échos et de réverbération, d'ailleurs très prenants, et on est rendus. Monotonie jusqu'à l'absurde. Ce que le théoricien de la noise Paul Hegarthy pourrait appeler une "négativité non résolue". Ça n'est même pas l'ennui du travail à la chaîne qui est évoqué par cette linéarité plate, mais quelque chose de bien plus inexorable : l'horreur d'être en vie. Le hurlement de Frankie ne recèle pas la moindre parcelle d'espoir. Le cri est moins un appel à l'aide que l'ultime peur abjecte de celui qui va bientôt se faire dévorer. Mais on en jouit. En hurlant ainsi Alan Vega fait de cette fatalité de l'enfer une musique. Pornographie de l'horreur, Frankie Teardrop est peut-être un récit digne de Zola, mais ce n'est pas non plus une chanson folk sur les misères du prolétariat. Ça n'est pas le message politique qui intéresse Suicide mais la douleur elle-même. Frankie Teardrop permet de jouir de l'horreur sociale plutôt qu'elle ne la dénonce (elle ne la dénonce qu'accessoirement). Les Suicide sont des bluesmen que le malheur rend heureux, ou plus exactement qui lui trouve une vraie plastique."