"La moralité d'un homme se reconnaît à son attitude envers la parole."

- Léon Tolstoï

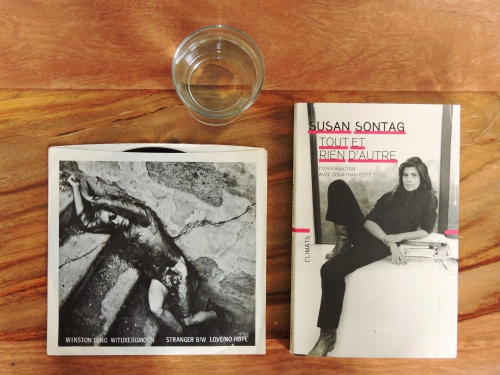

Je me souviens que lorsque je fis l'acquisition de cet album de raretés du groupe Gravenhurst, début 2015, j'appris le décès (qui datait déjà de décembre 2014) de son chanteur et compositeur émérite : Nick Talbot, alors âgé de seulement 37 ans, si talentueux, rejoignant le clan des musiciens hors pairs partis bien trop tôt, comme Nick Drake, Elliott Smith, Tim Buckley ou Trish Keenan, la chanteuse de Broadcast, groupe qui partageait le même label génial que Gravenhurst : Warp.

Je me souviens bien que parmi les influences de Nick Talbot, plutôt variées, puisqu'il aimait Wire et Slowdive, The Cure et Nico, Léonard Cohen et Nick Drake, celui qui incarnait la voix de Gravenhurst aimait plus que tout le groupe de Manchester The Chameleons, qui, au milieu des années 80 fut le chaînon manquant entre Joy Division et The Smiths, Nick Talbot citant la chanson A view from a hill des Chameleons comme sa favorite - tout comme moi d'ailleurs.

Je me souviens aussi ma joie de découvrir sur cette compilation - Offerings : lost songs 2000-2004 - une version alternative de The Diver (une autre version se trouve sur l'album Flashlight seasons), comportant une partie instrumentale à tomber par terre, et il ne doit pas se passer plus d'une semaine sans que je réécoute ce disque qui me hante autant que le souvenir du regretté Nick Talbot ...

It's getting darker and i'm still swim

it hits me again

I'm getting deeper and i'm still swimming

it hits me again

and i am never frightened no i am never afraid

and you will never understand the lengths i go to light your way

See, left behind on my own

i have the ghosts of autumn murders walk me home

see the girl on the shore

my ideal, nothing more

It's getting darker and i'm still swimming

it hits me again

the sun is sinking pale blue salt water breathing

it hits me again

and i am never frightened no i am never afraid

and you will never understand the depths i sink to light your way

See, left behind on my own

i have the ghosts of autumn murders walk me home

see the girl on the shore

It's my ideal

my ideal

my ideal

my ideal

https://www.youtube.com/watch?v=4B4oX9awyG0

Saluons le travail des petits éditeurs (souvent petits par la taille mais grands pour la littérature) qui nous font (re)découvrir des auteurs importants malencontreusement oubliés car enfouis sous la masse de publications contemporaines (masse qui contient aussi son lot de bons livres et d'auteurs de valeur, soit dit en passant). Ainsi, c'est avec un certain bonheur, une grande jubilation même, que j'ai redécouvert celle que Joseph Brodsky nommait "la conscience de la littérature russe" : Lydia Tchoukovskaïa, que je connaissais à peine de nom pour avoir vu passer un livre d'elle aux éditions Interférences, mais dont j'ai enfin pu savourer la prose intelligente et littéraire par le biais de cette réédition bienvenue aux éditions du Bruit du Temps, ainsi qu'une critique très positive (et là bien méritée) lors de l'émission La Dispute sur France Culture. S'il y a des auteurs qui n'écrivent que pour la notoriété, par le passé comme aujourd'hui (beaucoup de nos jours à vrai dire), ça peut paraître incroyable de se dire que Lydia Tchoukovskaïa n'ignorait pas que son livre ne paraîtrait pas de son vivant. C'est donc une plongée littéraire qu'elle nous propose, une plongée dans les souvenirs, une plongée dans les ombres de l'histoire. En quelque 200 pages d'une narration efficace, subtile et concise, l'auteure met en jeu le rôle ambivalent de l'écrivain sous la dictature soviétique ainsi que presque tous les destins et les attitudes qui doivent faire face, tant bien que mal, parfois en s'en accommodant, à ce qui se passe dans le pays et que seules les longues promenades dans la nature hivernale, une nature d'ailleurs magnifiquement décrite, que seules ces promenades permettent d'oublier, pour un bref moment, comme un temps figé, pour revenir ensuite à la sordide réalité d'un système où la vérité n'existe plus. La plongée est un magnifique livre, un cas d'école, de ce que peut être l'écriture au service de la parole et du souvenir, de l'absence de celui-ci aussi, et ce n'est pas pour rien que Lydia Tchoukovskaïa mêle avec grand habilité ses promenades, ses dialogues et mêmes son monologue intérieur aux poésies et aux textes de Pasternak, Blok, Essenine et tant d'autres grandes plumes russes, car, comme le disait Nietzsche : "Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but : ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au delà" - oui, Tchoukovskaïa est un pont entre l'avant et l'après, elle a su disparaître et passer au delà, en laissant une œuvre, petite certes, mais ô combien essentielle.

Extrait de La plongée, de Lydia Tchoukovskaïa (publié aux éditions du Bruit du Temps) :

"Mais malgré tout, la première plongée a eu lieu aujourd'hui. Ce fut seulement une tentative de courte durée. Je ne faisais encore qu'essayer et me persuader de ne pas avoir peur. Je voyais encore la chambre, je regardais encore ma montre de temps en temps. Le claquement d'une porte, en bas, me faisait encore tressaillir. L'imperméable masse d'eau qui protégerait mon âme de toute invasion ne s'était encore refermée au-dessus de ma tête, ne s'était pas encore interposée entre le monde et moi.

Mais j'étais sûre maintenant qu'elle se refermerait.

... N'était-il pas étrange que cette plongée au fond, en compagnie de Leningrad, de Katioucha, de la Neva nocturne, que cette musique secrète, audible pour moi seule, surgie d'une rencontre entre ma mémoire et le silence, puisse prendre corps, plus tard, et recevoir le nom si ordinaire, si courant, si accessible à tous, de "livre" ?"