"La révolution et l'amour sont en fait les biens les meilleurs et les plus plaisants du monde et nous découvrons que c'est précisément parce que ce sont des biens précieux que les cerveaux vieux et sages ont, par mépris, écrasés sur nous les raisins acides du mensonge. Voici ce que je veux croire implicitement : l'homme est né pour l'amour et la révolution."

- Osamu Dazai, Soleil couchant

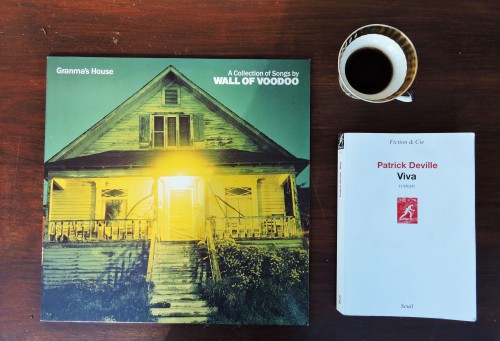

Je me souviens d'avoir été clairement décontenancé par la musique de Wall of Voodoo qui représentait - pour le jeune homme de dix-sept ans que j'étais alors - un affreux mélange de new-wave commerciale et de country inaudible, puis d'avoir changé d'avis quelques années plus tard lorsque j'ai découvert que leur musique tenait d'une filiation originale, d'un détonnant et génial mélange entre le son de Johnny Cash (dont ils reprirent Ring of fire) et celui de Suicide.

Je me souviens bien d'avoir été critiqué par un client du Midnight - club "dark" où j'ai tourné les platines entre 1989 et 1991 - parce que je ne passais pas de Wall of Voodoo, son groupe favori avec les Mission (je déteste ces derniers), mais ce qui me semblait le plus étrange à cette époque c'était d'imaginer ce type, qui travaillait à l'office des poursuites, écouter de la musique gothique / new-wave - comme si un moine écoutait Black Sabbath ou un comptable d'une société d'assurance les Sex Pistols ! -, ça me paraissait vraiment incompatible à l'époque, mais depuis, je dois bien l'avouer : plus rien ne m'étonne.

Je me souviens aussi d'avoir toujours trouvé que les meilleurs titres de Wall of Voodo étaient Lost weekend, lente dérive lynchéenne, et l'endiablé Mexican Radio, quand Stan Ridgway chante de sa voix nasillarde :

I feel a hot wind on my shoulder

And the touch of a world that is older

I turn the switch and check the number

I leave it on when in bed I slumber

I hear the rhythms of the music

I buy the product and never use it

I hear the talking of the DJ

Can't understand just what does he say?

Dans Viva ce sont Trotsky et Malcolm Lowry qui se croisent, ou presque. C'est un intense roman d'aventure sans fiction, un récit d'amour et de révolution, une fresque du Mexique des années 30. Dans une prose dense qui ne laisse aucun répit au lecteur se télescopent les noms de Frida Khalo, Traven, Diego Riviera, Cendrars, Tina Modotti, Breton, Artaud, Cravan, Maïakovski et tant d'autres encore, tous pris dans une danse macabre, celle de l'Histoire qui va les dévorer. Ce livre de Patrick Deville donne le vertige autant que l'étendue de son génie littéraire, il donne aussi des envies de lectures.

"Bien sûr il va mourir en exil, Trotsky, ce dernier témoin qui refuse de se taire, menacé par les communistes mexicains et par les fascistes sinarquistas, il s'en doute bien, mais tout recommencera, pour le meilleur et pour le pire. On sait la phrase de Bolivar. "Celui qui sert une révolution laboure la mer." La Revolución nunca se acaba. Dans vingt ans, Ernesto Guevara et la petite bande de clandestins cubains entreprendront en cordée l'ascension du Popocatépetl, viendront endurcir leur corps dans la neige et affermir leur solidarité avant d'embarquer sur la Gramma. Dans quarante ans, de nouveaux sandinistes chasseront la dictature somoziste au Nicaragua. Dans soixante ans, de nouveaux zapatistes se soulèveront dans l'État du Chiapas. Les nacelles montent au ciel et descendent à chaque révolution de la grand-roue Ferris, qui tourne dans le Volcan de Malcolm Lowry comme au-dessus de la Vienne ravagée de Graham Greene."