"La mélancolie aux dents de brouillard ne sait mordre que dans du clair de lune. Et nous sommes en plein midi."

- René Crevel, Les pieds dans le plat

Je me souviens d'avoir découvert Teho Teardo par sa collaboration avec Blixa Bargeld (du groupe allemand Einstürzende Neubauten) il y a de cela quelques années à peine, et j'avais trouvé que ses compositions, oscillant entre post-rock mélancolique et musique contemporaine classique - qui me rappelaient d'ailleurs furieusement le morceau The Garden des Neubauten avec sa mélodie lancinante au violon, s'animant en crescendo et se démultipliant dans des éclats sonores hypnotiques -, collaient parfaitement aux textes néo-dadaïstes de Blixa.

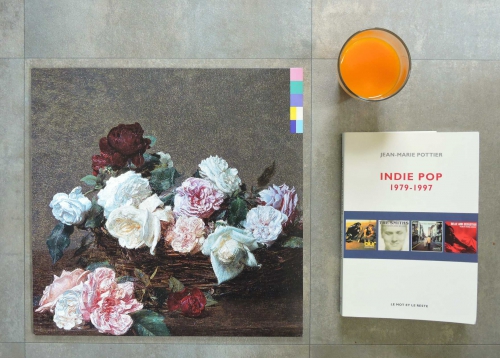

Je me souviens bien d'avoir littéralement sauté sur ce vinyle lorsque j'appris sa parution - une merveille.

Je me souviens aussi d'avoir vite remarqué que l'un des titres de cette vrai fausse musique pour films s'intitule Hôtel Istria, celui-là même où logèrent Man Ray, Duchamp, Picabia ou encore Aragon, et de m'être dit qu'à mon prochain passage à Paris (dans une semaine) j'irais sans doute y faire un tour...

https://www.youtube.com/watch?v=X-c_CIHxcDQ

Voilà un bel essai sur les esthètes guerriers : ces poètes engagés, alors en rupture avec le désordre établi suite à la première guerre mondiale ; enfants de D'Annunzio, Jünger et T.E. Lawrence, ils se nommaient René Crevel, Auden, Klaus Mann, et s'opposaient, comme le disait J. de Fabrègues dans un numéro de la Revue du Siècle datant de 1934 "contre l'égoïsme obtus du monde bourgeois-libéral, contre le matérialisme économique et spirituel, contre l'impuissance d'une politique sans esprit et sans âme, (...)" Ils périront les armes à la main, aux commandes d'un avion ou d'une balle dans la tempe, habités par un désespoir aussi grand que leurs idéaux d'un nouvel ordre lyrique, d'une révolte décadente contre la décadence, de la tentation de l'absolue liberté, de l'avènement d'un nouvel homme et d'un âge d'or non pas passé, mais futur, voir - encore mieux - : présent. Des idéaux destinés à être broyés par la machine guerre qui se remet en route, d'abord en Espagne, puis dans toute l'Europe dès 1939. Des idéaux que l'on retrouve dans les années soixante, comme le note Hakim Bay dans son essai T.A.Z., qui lie la pensée subversive, déjà élaborée à Fiume en 1919 par D'Annunzio et ses adeptes, aux mouvements de jeunesse, la "contre-culture" (même si celle-ci est depuis longtemps devenue, malheureusement, uns niche du capitalisme ultra-libéral), celles des hippies aux anarchistes nihilistes, des punks, du squat en passant par les rave-party - tous donnent bien souvent la priorité à la vie en groupe, le refus de l'aliénation urbaine, la tentative de créer des économies alternatives, la circulation des drogues, la liberté sexuelle, etc. Maurizio Serra permet, grâce à son travail précis et soigné, de redécouvrir l'esprit de cette jeunesse des années 30, riche de ses paradoxes, esprit qui survit encore de-ci delà, en Europe et ailleurs.

Extrait de Une génération perdue - Les poètes guerriers dans l'Europe des années 1930, de Maurizio Serra (paru aux éditions du Seuil 2015) :

"Dans une autre vie, une autre œuvre, interrompue au seuil de la maturité des temps gris de l'immédiat après-guerre, quand l'intellectuel croit combler, par l'engagement, l'angoisse d'être relégué : "Certaines cultures végètent à un degré inférieur de l'histoire, confie Cesare Pavese peu avant son suicide ; pour elles le problème de mûrir, d'atteindre à ce viril instant tragique qu'est l'équilibre entre l'individu et le collectif, correspond à celui qui se pose pour l'anarchiste rebelle en culottes courtes : grandir en héros tragique, conscient de l'histoire."

Ce jugement traduit le climat d'un époque où la culture suscitait des passions qui étaient, en retour, le reflet de son pouvoir d'effraction. Si elle ne conciliait, ou ne réconciliait pas, elle pouvait au moins provoquer les réflexions des uns et les contre-réflexes des autres - jusqu'à l'excès.

Alors les esthètes armés sont partis, coupables d'avoir deviné que l'Europe s'apprêtait à hypothéquer sa propre histoire pendant des générations. Oui, Cantimori avait vu juste. Que nous ont-ils donc légué, par delà le long purgatoire auquel les a condamnés l'après-guerre ? Qu'est-ce qui nous autorise à les lire ou les relire aujourd'hui, à retracer leur parcours, à les considérer à nouveau comme actuels, malgré ce qui sépare le monde des années 30 du nôtre ? C'est que, même là où il s'exprima dans le désordre et l'incohérence, et culmina dans les luttes fratricides, le témoignage de cette génération perdue, la dernière peut-être qui puisse se définir comme réellement et idéalement "européenne", demeure authentique et profondément humain."