"J'ignore la nature des armes qu'on utilisera pour la prochaine guerre mondiale. Mais pour la quatrième, on se battra à coup de pierres."

- Albert Einstein

Je me souviens plutôt bien de cette classe de neige de 81-82, à Thyon 2000 (à cette époque les années 2000 représentaient encore un futur quasi-inaccessible), j'avais alors dix ans, fin de semaine et disco organisée dans une salle commune du chalet avec, sur vote, deux titres à choix : Enola Gay d'Orchestral Manoeuvres in the Dark ou Words de F.R.David; à l'énoncé de ces deux chansons, une petite frappe (de la classe qui nous accompagne) exige de tous les garçons, moi y compris, que nous donnions nos voix à Enola Gay, le poing en avant à hauteur des visages, que j'imagine blêmes - quand j'y repense aujourd'hui, c'était plutôt un bon choix (ça m'évite le souvenir pénible d'un slow honteux sur la musique utilisée dans le film La Boum, quand même), même si le procédé reste discutable.

Je me souviens de l'émotion éprouvée en découvrant dans les années 2000 que la chanson Statues qui figure sur ce deuxième album d'OMD - Organisation - est dédiée à Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, et j'ai aussi été estomaqué quand j'ai appris que ce groupe, désirant être à la fois Abba et Stockhausen (dixit son chanteur dans un entretien) avait en quelque sorte saboté accidentellement sa carrière avec son quatrième (et pourtant excellent) album - Dazzle Ships -, dont le son plus sombre et expérimental fit dégringoler les ventes à 300'000 milles exemplaires, alors qu'ils avaient vendu 3 millions de copies du précédent disque - Architecture & Morality, ce qui revient à 90% d'auditeurs en moins, ce n'est pas rien.

Je me souviens aussi d'avoir détecté tout récemment une légère obsession d'OMD pour les avions de combat et les bombardements, que cela soit avec le récent Dresden - qui revient sur le tapis de bombes déversées sur la Florence de l'Elbe du 13 au 15 février 1945 qui se solda par 20'000 à 30'000 victimes civiles -, avec aussi The Messerschmitt Twins (1980), et bien sûr Enola Gay, LE tube new wave d'OMD, au sujet pourtant grave puisqu'il parle de la forteresse volante B-29 (nommée ainsi par le pilote, le Colonel Paul Tibbets, pour rendre hommage à sa mère : Enola Gay Hazard Tibbets) qui largua la bombe atomique (appelée Little Boy) sur Hiroshima, d'où ces paroles incompréhensibles pour le jeune garçon que j'étais alors :

Enola Gay

Is mother proud of little boy today

Ah-ha this kiss you give

It's never ever going to fade awayEnola Gay

It shouldn't ever have to end this way

Ah-ha Enola Gay

It shouldn't fade in our dreams away

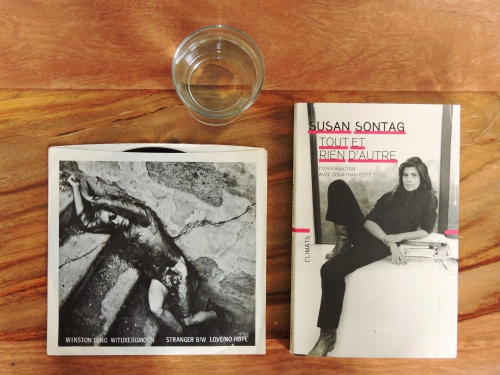

Atomic Bazaar est un livre qui fait froid dans le dos. William Langewiesche dresse un portait hyper détaillé de la prolifération continue et incontrôlable des matériaux propres à l'élaboration d'une bombe atomique, cela surtout dans les pays dits pauvres. Un travail journalistique de qualité, fort intéressant, avec comme point de départ le largage de la toute première bombe nucléaire par le Boeing Enola Gay sur Hiroshima, pour ensuite aller en ex-URSS et finir au Pakistan, véritable poudrière atomique pour terroriste - selon l'analyse de l'auteur qui est allé sur place rencontrer plusieurs spécialistes. Après cette lecture, on ne peut que savourer chaque gorgée de café comme si c'était la dernière.

"Tibbets parlait d'expérience et, d'une certaine façon, il avait raison : c'était évidemment jouer de malchance que de se trouver sous son avion en 1945. Cependant, les innocents qui moururent ce jour-là n'étaient pas des victimes collatérales - pas plus que les victimes du World Trade Center. En effet, Hiroshima avait été choisie au premier chef en tant que cible civile et avait été épargnée par les traditionnelles bombes incendiaires afin de la réserver à la démonstration la plus dramatique possible des conséquences d'une frappe nucléaire. Trois jours après, la ville de Nagasaki fut frappée par un engin encore plus dévastateur : une bombe sophistiquée basée sur le principe de l'implosion, construite autour d'un cœur de plutonium de la taille et de la forme d'une balle de baseball, la masse critique étant atteinte quand ce cœur est comprimé de manière symétrique par des explosifs arrangés très précisément tout autour. Il en résulta une détonation de vingt-deux kilomètres. Bien que la ville fut protégée en grande partie par ses deux collines, les pertes s'élevèrent à environ soixante-dix mille personnes. Certains chicanent en avançant qu'une démonstration en pleine mer, ou même au-dessus de la baie de Tokyo, aurait pu conduire les Japonais à se rendre, sans coûter autant de vies humaines - et dans le cas contraire, une autre bombe était prête. Mais le but était de terroriser totalement une nation entière : atomiser des civils était le meilleur moyen d'y parvenir."