"Quand je pense que des idiots prétendent que notre époque manque de poésie, comme si elle n'avait pas ses surréalistes, ses prophètes, ses stars de cinéma et ses dictateurs."

- Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales (1938)

Je me souviens qu'il y a deux semaines à peine, alors que l'horloge muette avait déjà sonné une heure du matin et que dans la grotte du Cabinet l'air devenait étouffant et humide - mais pas à cause de la pluie -, perdue au milieu des silhouettes anonymes, une fille dansa frénétiquement sur "Night Bird (petit monstre)", de Fishbach, et c'était beau.

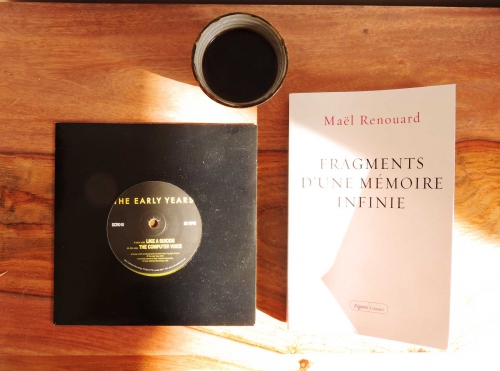

Je me souviens bien de l'avoir déjà dit dans une précédente note, mais oui, définitivement : mon format de vinyle favori c'est le 10pouces.

Je me souviens aussi que Fishbach m'a fait penser à une version électronique de Rita Mitsouko et que "Mortel", avec son refrain lancinant et surréaliste, est devenu mon titre préféré de cette artiste française dont ce premier disque a trouvé bonne place près des vinyles de La Femme et Grand Blanc...

Parachutiste, de toi, serai-je la cible ?

Puis dans mes disques vise au hasard, au pire

Tu tomberas sur mes caprices pénibles

Vise-moi encore, en sémaphore j'existe

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Je viendrai demain aux nouvelles à la lueur du phare

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Laisse-toi faire, voguer en elle, en piste

J'ai de quoi faire des jambes en l'air bioniques

Mes bras de mer m'offrent de faire l'artiste

Tirez en l'air, j'vais m'faire un attentiste

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Je viendrai demain aux nouvelles à la lueur du phare

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Qui sera demain aux nouvelles à la lueur du phare

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Parachutiste, de toi, serai-je la cible ?

Vise-moi encore, en sémaphore j'existe

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Je quitterai demain ces terres sans vous dire au revoir

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

Je te rejoins demain en l'air il n'y a pas de hasard

Jamais rien vu d'aussi mortels que ces tirs au hasard

https://www.youtube.com/watch?v=HodI69BNdCk

C'est dans ces moments où les nouveautés me laissent froid ; de ces circonstances péniblement accidentelles où les classiques ne me font plus de l'œil ; de ces occasions ratées pour plonger dans l'inconnu et y trouver du nouveau - par peur de me noyer peut-être ? Heureusement il existe un antidote, simple et d'un coût inexistant, cette panacée... c'est la relecture. Si j'ai relu trois fois "Tyrannicide" de Giulio Minghini, et quatre fois "Petit journal de stage" de Bruno Migdal - d'ailleurs ce dernier livre a fini par se casser, perdant certaines pages que j'ai remises dans un désordre qui rendra la prochaine relecture encore plus amusante... -, je relis aussi fréquemment Laurent Graff - et son recueil de nouvelles La Vie sur Mars (petit clin d'œil à Bowie) tombait à pic avec sa galerie de portraits décalés : Vie de voisin, vie de candidat, vie d'écrivain, etc. Il y a du bon et du moins bon, de l'inutile et de l'à quoi bon, mais au final, l'auteur, Laurent Graff, nous donne un aperçu en dents de scie du quotidien de monsieur et madame Toulemonde. Une relecture qui m'a remis en piste. Joie.

Extrait de La Vie sur Mars, de Laurent Graff (publié dans la collection Motifs qui se fait trop rare maintenant) :

"Dans la nuit, Alain Gentil voulut aller aux toilettes. Il alluma la lumière et se leva - il dormait nu, à l'image de Martin Sheen dans Apocalypse Now. C'est alors qu'il ressentit d'effroyables crampes dans les jambes et le bas du dos. Il était perclus de douleur des talons jusqu'aux reins comme après un passage à tabac dans une geôle cubaine. Il réussit à faire quelques pas en traînant les pieds, atteignit péniblement le couloir où se trouvaient les toilettes. Hélas, au moment où il tendait la main vers la porte pour l'ouvrir, il bascula inéluctablement en arrière, comme happé par une force invisible, les pieds entravés et tout le corps raidi. Il tomba à la renverse dans l'escalier, qu'il dévala d'un bout à l'autre. En chemin, il se cogna au mur, décrocha quelques bibelots, rebondit sur les marches, au nombre de treize. Il atterrit sur le carrelage de la cuisine au rez-de-chaussée.

Inconscient, Alain Gentil gisait sur le sol, dans une posture Années folles, danseur de charleston foudroyé, les jambes en W. Il s'était ouvert l'arcade sourcilière gauche et pissait le sang qui dégoulinait le long de son visage pour former une petite marre onctueuse sur les carreaux. Il avait les yeux grands ouverts dans une expression d'ébahissement incrédule, qui disaient combien sa chute avait été interminable et pleine de rebondissements. Il finit par reprendre ses esprits, battit des paupières. Au plafond, tournoyaient des palles d'hélicoptère. Il essaya de bouger les membres l'un après l'autre, constata que les crampes lui paralysaient toujours les jambes.

Alain Gentil passa à l'action. Il se redressa sur les coudes et roula sur le ventre. Comme à l'entraînement, il rampa sur le carrelage froid, à la seule force des bras, luttant contre la douleur qui voulait le clouer sur place. Dans une traînée de sang, il traversa la cuisine et atteignit le meuble du téléphone. Il attrapa le fil de l'appareil et l'attira à lui. Essoufflé, il reprit sa respiration avant de composer un numéro sur le clavier. Puis : "Allô ! Appel prioritaire, à... - il consulta la pendule de la cuisine - à 0-1 point 3-5 Lima... Le frelon est tombé dans les escaliers. Envoyez unité de secours. Terminé."

Alain Gentil, alias Le frelon, s'allongea sur le dos et attendit, nu sur le carrelage, les yeux au plafond. This is the end..., chantait Jim Morrison."