"Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. J’avoue que je serai content quand je mourrai, voilà la vérité. C’est que je désire mourir de la façon la moins douloureuse possible, surtout que je n’ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur."

- Louis-Ferdinand Céline, interview avec Louis Pauwels et André Brissaud (Radio-Télévision française, Printemps 1959)

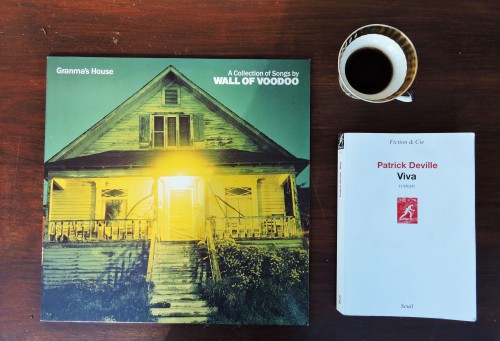

Je me souviens d'avoir été un peu déçu par ce disque à sa sortie, par sa production trop compressée, un son globalement plus faible que pour un disque normal, ce qui vous oblige à augmenter le son sur la stéréo, puis, petit à petit, de l'avoir bien aimé puis adoré jusqu'à l'écouter parfois tous les jours de toutes les semaines de tous les mois, ce qui m'arrive encore parfois ces derniers temps.

Je me souviens bien d'être allé à Lausanne cet été 1989 voir le groupe "tourner" (comme on dit) cet album, du public, nombreux, qui n'en avait cure (facile), de la première partie - Shelleyan Orphan (avec la charismatique Caroline Crawley que je découvrirais peu après sur la magnifique reprise de Late night de Syd Barrett figurant sur le dernier album du (faux) collectif This Mortal Coil!) -, d'avoir boudé dans mon coin quand The Cure ont joué l'affreux Why can't I be you (quelle chochotte je fais parfois) puis d'avoir été terriblement ému quand ils ont joué Faith.

Je me souviens aussi qu'avec Viva d'X-mal Deutschland, Tinderbox de Siouxsie et The Stars we are de Marc Almond, Disintegration de The Cure est, pour moi, l'un de ces albums les plus chargés de souvenirs et que son écoute me met toujours dans un état étrange, comme un flottement agréable, si ce n'est ce morceau de plomb dans ma poche qui me ramène à la réalité, les paroles de Robert Smith sur Plainsong peut-être :

Sometimes you make me feel

Like I'm living at the edge of the world

Like I'm living at the edge of the world

"It's just the way I smile" you said

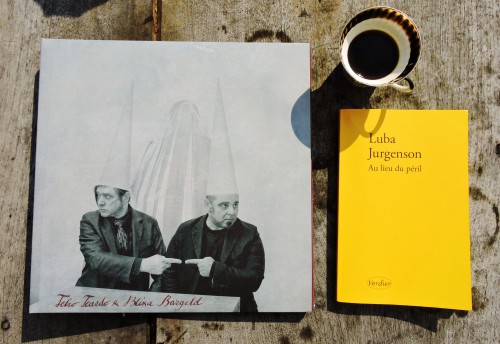

Avant de me faire une overdose de rentrée littéraire, il est bon de revenir à ces petits livres que j'adore relire de temps à autre : Manifestation de notre désintérêt de Jean Rouaud, Du plaisir de haïr de William Hazlitt, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman, le truculent Tyrannicide de Giulio Minghini (découvert il y a un an mais relu déjà quatre fois!), La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic, Ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvignier, À la fin d'Eric Laurrent, Jérôme Lindon de Jean Echenoz (la liste semble infinie, j'arrête ici) et cet Invité mystère de Grégoire Bouillier où j'aime me plonger comme on s'enivre sans excès d'un (très) bon vin (facile facile). Autofiction réussie, livre qui mêle à la fois les exigences littéraires, qui en font un ouvrage très éloigné de tout divertissement, les références (Ulysse de Joyce, L'Âge d'Homme de Michel Leiris, Mrs Dalloway de Virginia Woolf), l'art contemporain (Sophie Calle) et le contemporain tout court - dans son excès de réalité -, c'est un petit chef-d'œuvre de nombrilisme généreux, d'à quoi bon qui fait sens, de fiasco glorieux... ça et les Cure et ma journée est sauvée.

En même temps les quotidiens titraient en énorme à la devanture des kiosques sur la "Réunification de l'Allemagne" et le magazine Best titrait "The Cure : Reintegration" et le magazine Guitare et Claviers titrait "Remixouko" et c'était comme si l'époque semblait prise d'une frénésie de recycler le passé pour mieux aller gaillardement de l'avant et solder ses comptes avant d'en ouvrir de nouveaux à l'approche du troisième millénaire et je me disais que son appel n'était pas tout à fait dû au hasard et qu'il participait de la marche de l'histoire, oui, il était en un certain sens historique au-delà de ce que j'imaginais et personne n'échappe à son environnement. C'était peut-être une explication. Car à travers le chaos de mes sentiments et sensations je cherchais à résoudre l'énigme que constituait pour moi son appel, oui, il s'agissait d'une énigme et même un défi à l'entendement et je ne comprenais pas, comment avait-elle pu oser, c'était inconvenable, désirait-elle ma destruction totale et mon anéantissement ? S'agissait-il d'un complot ? Mais trop d'eau avait passé sous les ponts, comme on dit, pour qu'elle cherchât à se venger après toutes ces années et elle n'avait d'ailleurs selon moi aucun motif de se venger et cela ne tenait pas debout, il s'agissait d'autre chose, comme tout le monde elle avait forcément accès aux sentiments les plus élémentaires et je ne savais plus où j'en étais et ma tête n'était qu'une plaie et je me tordais le cou dans mes sous-pulls pour tenter d'apercevoir ce qui m'échappait car il devait fatalement y avoir un sens à tout cela ou alors, c'était la fin des haricots, comme on dit, et la civilisation n'était qu'un mensonge de plus et cela ne valait même plus la peine de faire semblant d'y croire dans les pays dits civilisés et je m'approchais une fin d'après-midi tout au bord d'un trottoir tandis que des voitures arrivaient en trombe sur le boulevard.