"Je vins en un lieu où la lumière se tait,

mugissant comme mer en tempête,

quand elle est battue par vents contraires."- Dante Alighieri, L'enfer (Chant V)

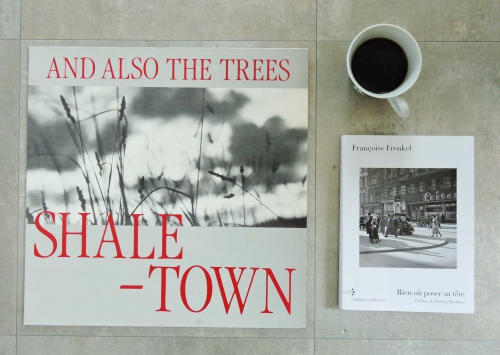

Je me souviens de cet été '91, d'avoir réussi à obtenir un passe pour le festival Contemporary (du label et distributeur florentin Contempo), de prendre un mauvais bus depuis le centre ville et de perdre ainsi une bonne heure dans une banlieue de Florence, puis d'arriver finalement à l'amphithéâtre Cascine, de voir Clock DVA en concert et de penser "oh, je suis dans la ville de Diaframma".

Je me souviens bien d'avoir visité les nouveaux locaux du label Contempo, achetés à prix d'or dans l'euphorie du moment, un beau bâtiment du centre historique, tout boisé à l'intérieur, c'était peut-être en 1992, juste avant qu'ils fassent lamentablement faillite, comme le label Factory, de Manchester, dans des conditions d'ailleurs assez similaires et à la même époque, ce qui est une drôle de coïncidence quand on pense que le label mancunien a débuté en 1978 avec Joy Division et que Contempo fut fondé quelques années plus tard pour sortir les premiers disques de Diaframma, considéré à ses débuts comme les équivalents de Joy Division (mais préférant à la langue de Shakespeare celle de Dante, ce qui fait toute leur originalité).

Je me souviens aussi d'avoir discuté de Diaframma avec une amie italienne et enseignante de lettres (salut Claudia!), lors d'une soirée d'hiver il y a deux ans peut-être, et qu'elle insistait sur le fait que Federico Fiummani, le guitariste du groupe, était aussi un parolier de génie, ce qui est bien vrai...

La musica che vive nel sottosuolo,

la musica che non vuole venire alla luce.

Le mura trasudano calde

e dietro le inferriate le grida

dividono il mondo

dai battiti del cuore.

Una vita disperata, protesa verso il nulla

ma vissuta fino in fondo

questa e' la mia rinuncia a vivere.

Mi sento staccato da terra

le infinite gradazioni del nero

e morire in un respiro, in un respiro.

https://www.youtube.com/watch?v=jaSIWYnzowM

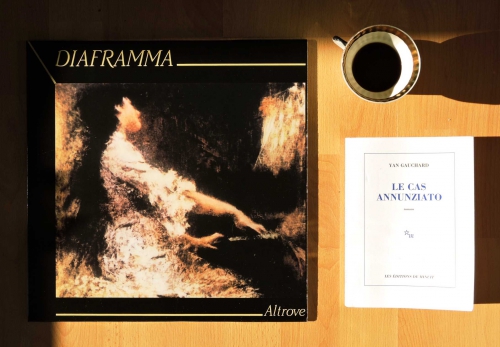

On écrit toujours à la suite d'un autre, ou des autres. On écrit pour être personne, mais aussi pour être les autres, en toute impudence. Ainsi Yan Gauchard est un autre Jean-Philippe Toussaint et un autre Jean Echenoz et un autre Tanguy Viel peut-être. Yan Gauchard en est tant qu'on s'y perd parce que son roman est savamment melvillien (les amateurs de Bartleby comprendront, les autres iront le lire ou jouer à la pétanque). Ainsi son protagoniste, le traducteur Fabrizio Annunziato, ne préfèrerait pas... en tout point comme Bartleby, mais dans le somptueux décor de la ville de Florence, et, pour être précis, au Museo beato Angelico. L'auteur s'amuse beaucoup dans cette satire qui rappelle le meilleur cinéma italien (celui d'Ettore Scola qui vient de nous quitter et qui est cité dans ce livre), et on s'amuse beaucoup avec lui quand on découvre que l'enfermement peut être une libération - vous ne comprenez pas ? Alors il ne reste plus qu'à lire ce premier roman qui est une réussite en tous points, car c'est sûr : s'il s'inscrit dans une veine très Minuit, Yan Gauchard n'en est pas moins un auteur singulier, à suivre de près.

Extrait du Cas Annunziato, de Yan Gauchard (publié par les éditions de Minuit) :

"Beaucoup de visites, surtout pour une chambre strictement privative. En plus, il y a le téléphone : Laurent Tongue par exemple, à la mi-avril. Le ton est franchement détendu. Au téléphone : nulle solennité du décor n'intervient.

« Alors d'abord bravo, s'écrie, enthousiaste, Laurent Tongue. On ne pouvait pas faire mieux. En Italie, en France, dans les pages "Culture", on ne parle que de toi. Et c'est rien encore : tu débordes même sur les séquences politiques. Ça fait des jaloux. Parce que vu d'ici, c'est ce que l'on appelle un coup. Je ne sais pas où t'as eu cette idée de génie. Mais en dix ans, jamais pensé à un truc qui vaudrait le quinzième de cette histoire de couvent. Alors voilà, je te le dis : bravo. Bravo et merci. »

- C'est pas volontaire. Le coup, c'est pas prémédité, interrompt Annunziato.

Laurent Tongue n'a cure du mouvement d'humeur porté par la voix du traducteur, au contraire, il s'égaye visiblement. Il s'égaye et jubile :

« Je m'en doute mais le résultat est là. Ils ont revendu trente-deux mille exemplaires de Portland en une semaine. Même les exemplaires français sont épuisés en Italie, ça augure d'un beau carton avec la prochaine traduction, surtout si t'es encore dans les murs. Jardel a appelé pour nous féliciter. Il est aux anges. J'en ai profité pour l'avertir que dans ces conditions, ton nom, tes droits...

- Quoi, mon nom ?

- Ton nom, l'éditeur italien va le passer en première page sur la couverture.

- Ah non, pas de ça, prévient Fabrizio Annunziato. On ne va pas commencer maintenant. Ce livre est un désastre. "