"Nous sommes ceux qui viennent après. Nous savons désormais qu'un homme peut lire Goethe ou Rilke, jouer des passages de Bach ou de Schubert, et le lendemain matin vaquer à son travail quotidien, à Auschwitz."

- George Steiner, Langage et silence

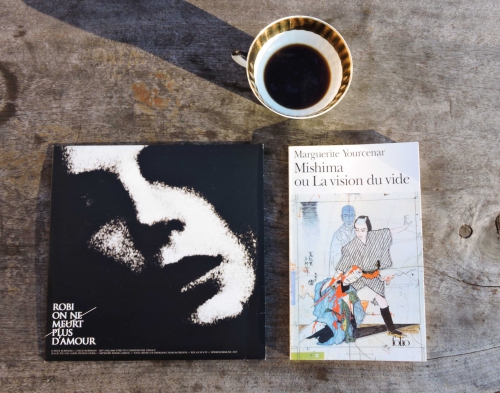

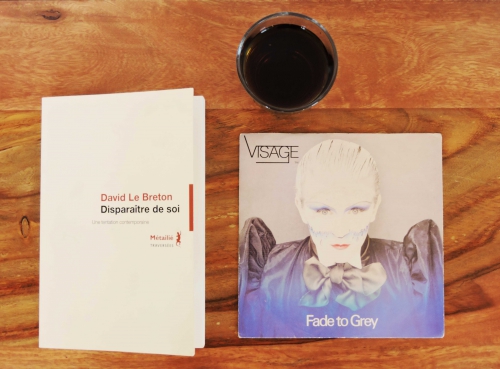

Je me souviens que Death In June est le fruit de multiples influences allant de Throbbing Gristle et Joy Division à Ennio Morricone et Scott Walker pour la musique, Les Damnés de Visconti et (surtout) Portier de Nuit de Liliana Cavani pour le cinéma, Yukio Mishima et Jean Genet pour les textes et l'homoérotisme troublant que dégage ce projet, qui, avec le punk G.G. Alin peut-être, fait partie des groupes de musique pop (pour peu qu'on puisse encore désigner ainsi une musique épurée au maximum et au pessimisme qui vous plonge dans un malaise constant!) les plus radicaux de ces dernières trente années.

Je me souviens bien à quel point Death In June porte en lui toutes les questions liées au dépassement des normes, à la transgression, au lien entre éthique et esthétique, à la banalisation du mal, et qu'il est difficile de juger son oeuvre sans devoir s'en expliquer préalablement pour éviter un tant soit peu la polémique ; mais je me rappelle aussi de moments amusants comme cette discussion privée (que je me permets de retranscrire ici - vingt ans après, il y a prescription, je crois) où Doug' ne cachait pas que son fantasme était surtout de faire l'amour avec un camionneur australien, ou encore, dans un entretien paru à la fin des années '90, répondant à la question de savoir quel message il aimerait donner à ses fans du sexe opposé, Doug' disait en riant : "Merci de m'envoyer des photos de vos grands-pères avec leurs adresses!"

Je me souviens aussi que cette compilation intitulée Corn Years fut le premier CD réalisé par Death In June à la fin des années 80, et que cette magnifique réédition contenant deux vinyles colorés (gris-vert, évidemment) est un peu ternie parce que réalisée directement depuis le CD, ce qui donne un son un peu plat, mais heureusement, restent ces chansons où désir et désespoir s'entrecroisent comme sur le morriconesque Come before Christ and murder love, le froid et obsédant To Drown a rose ou encore - mon titre préféré après toutes ces années -, le martial et épique Torture by roses...

Lost the will?

A germ in foreign blood

A glimmer of the past

Power and misery

Pathetic whore

To the ignorance of life

This is the best

It will ever be

Think of the things

That will never be

Sorrow, the empty well?

Hollow and useless

Consume to the inside

Something I will not hide

My love wilts on

My comrade in tragedy

This is the best

It will ever be

Think of the things

That will never beYour image is burnt

You are dead

You are nothing

Yes, I love you

https://www.youtube.com/watch?v=u_YJQ5iydX4

Nicole Malinconi fait partie de ces auteurs qui n'ont pas passé le cap du premier livre aux éditions de Minuit, car oui : elle a fait paraître son très durassien premier roman au mitan des années 80 sous la prestigieuse étoile des éditions de Minuit. Malheureusement Jérôme Lindon ne validera pas le manuscrit suivant, ce qui vaudra à l'auteur de faire paraître ses livres à un rythme régulier, certes, mais chez (trop) de différents éditeurs. Pour ma part je l'ai découverte il y a quelques années pour son magnifique roman À l'étranger, qu'il faut lire absolument car il raconte - avec cette écriture du réel qui lui est chère -, le retour aux pays d'exilés italiens ; un retour voué à l'échec, un retour voulu par le mari, regretté par son épouse, un retour "vu" par la petite fille qui est la narratrice de ce court mais admirable roman - c'est un livre bouleversant. C'est donc avec plaisir que je découvre Un grand amour, paru aux éditions l'Esperluette. Je retrouve son écriture sensible, serrée, son souci de traiter le réel sans fioriture. Partant du livre de la journaliste Gitta Sereny paru dans les années septante (un livre d'entretiens avec Franz Stangl, ex-commandant du camp d'extermination de Treblinka, qui avait réussi à s'échapper avec l'aide de l'église catholique pour l'Amérique du sud, où il vécut seize ans avant d'être enfin arrêté et remis à la justice allemande), Nicole Malinconi se met dans la tête de la femme de Franz Stangl, Theresa Stangl, qui, par amour pour lui, est toujours restée à ses côtés tout en condamnant ses actes. C'est donc un livre qui revient sur la guerre, la découverte des atrocités commises par les nazis, du point de vue de cette femme dont le seul désir est de vivre près de son mari, de leurs enfants, mais qui, à l'arrestation de Franz, est obligée de faire face au resurgissement du passé. Un grand amour est un livre perturbant, bien écrit, efficace, qui pose les bonnes questions dont celle de la responsabilité de chacun, presque égal à la puissance dramatique du roman philosophique de Georges Steiner "Le transport d'A.H." (1981) dont je ne peux que recommander la (re)lecture.

extrait de Un grand amour, de Nicole Malinconi :

"Tenter d'approcher ensemble une vérité, m'a dit la journaliste. Moi, à force de lui parler, je croyais que ma vérité c'était notre amour à lui et moi, que l'amour m'avait guidée durant toutes nos années et même après, même là devant elle, tandis que je parlais. La force de l'amour, elle devait l'avoir comprise déjà, quand ils s'étaient rencontrés ; elle l'avait entendu lui dire combien il avait de désir pour moi, combien je lui manquais. Autrement, elle ne m'aurait pas posé sa question, à la fin, ou bien il lui en serait venu une autre : elle n'aurait pas pensé justement au pouvoir de l'amour, à ce qu'il peut exiger quelquefois que l'on fasse ; ni donc supposé qu'ainsi, à cause de l'amour, j'aurais pu demander à mon mari de choisir entre Treblinka et moi, lui dire de quitter Treblinka sans quoi moi et les enfants nous allions le quitter. Elle ne se serait pas demandé non plus ce qu'il aurait alors décidé, en réponse, ni ne m'aurait demandé à moi ce que je croyais qu'il aurait décidé, si je le lui avais dit.

Elle me l'a demandé."